马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

本帖最后由 青菜567 于 2025-4-25 19:33 编辑

整理:淡然清欢、张帆、年去岁来、雨过天晴 审核:张蕻梅、钱哲、鹰版 在当下的肿瘤治疗领域,多学科协作(MDT)模式正彰显出日益关键的价值,逐渐成为肿瘤治疗的中流砥柱。肿瘤疾病本身具有高度复杂性,需要综合评估,这就使得单一学科治疗往往存在一定局限性,难以全面应对肿瘤治疗过程中的种种难题。而MDT模式则汇聚了外科、内科、影像科、病理科等多个学科专家们的智慧与经验。通过共同研讨病情,专家们能够依据患者的具体情况,可为其精心量身定制精准、全面且极具个性化的治疗方案。

基于此,首都医科大学附属北京胸科医院联合与癌共舞论坛共同启动“肺常守护,北京胸科医院MDT云端护航行动”系列直播活动。4月7日,在第一期直播开启之际,首都医科大学附属北京胸科医院肿瘤中心主任林根教授介绍,MDT作为当前最科学高效、临床效果最佳的诊疗方式之一,整合了多学科专业优势,可为患者制定精准治疗方案。然而,受地域、信息等因素限制,许多患者未能充分享受到这种优质医疗服务。因此,本次活动的重要目标之一,便是通过真实病例的剖析,来切实解决患者在诊疗过程中遇到的各类疑难困惑,并向患者普及MDT诊疗的优势与价值。

观看直播回放请点击文章左下角【阅读原文】观看。

主持人 钱 哲 教授 北京胸科医院肿瘤中心 讨论专家: 林 根 教授 北京胸科医院肿瘤中心 刘志东 教授 北京胸科医院胸外二科 胡 瑛 教授 北京胸科医院肿瘤中心 侯代伦 教授 北京胸科医院影像科 张 旭 教授 北京胸科医院放疗科 穆 晶 教授 北京胸科医院病理科 黄少君 教授 北京胸科医院胸外二科

病例一讨论

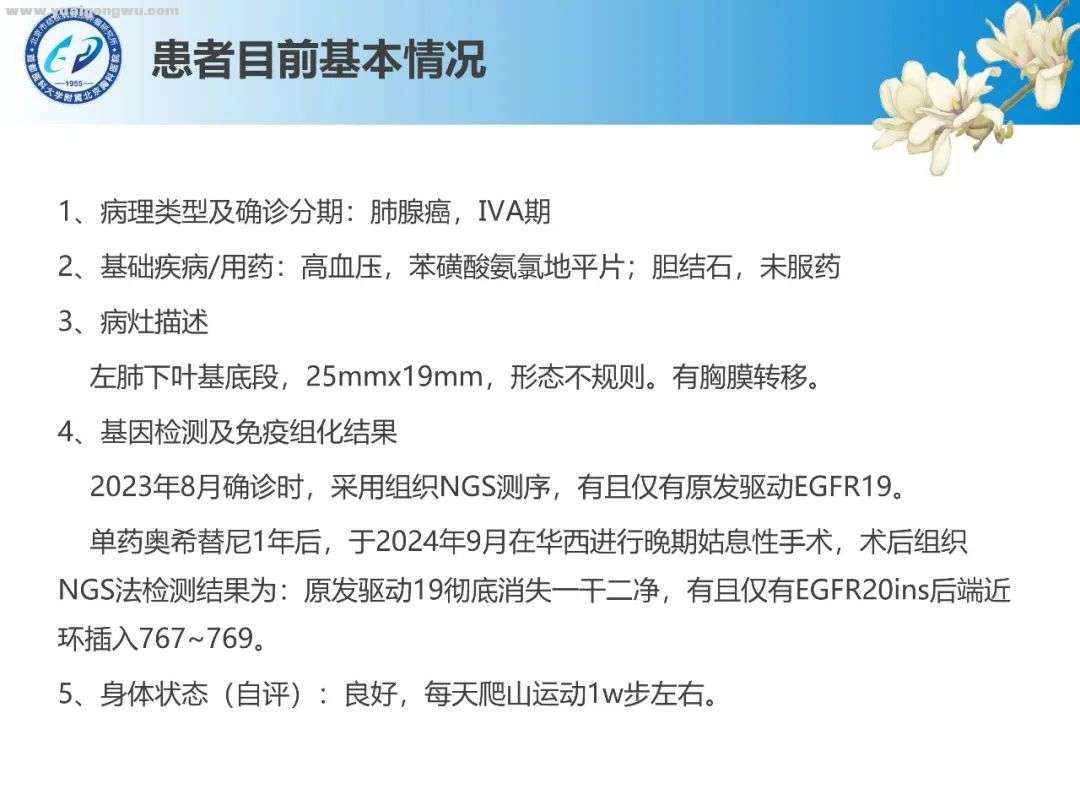

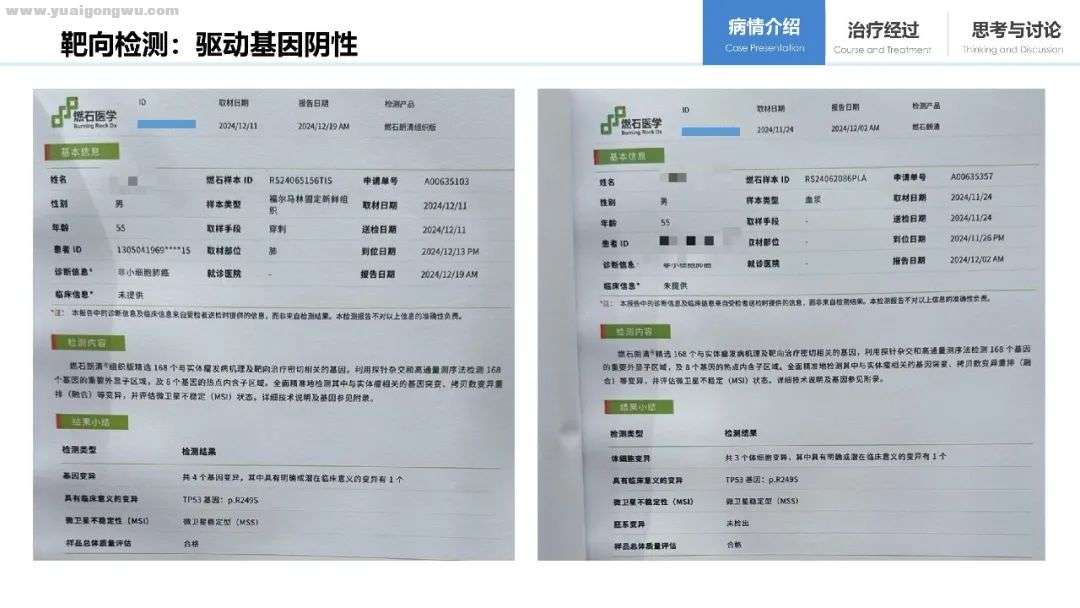

主要讨论问题: 1、原发驱动突变EGFR 19DEL彻底消失转变为20ins A767-769Vdup插入的原因? 2、术后截止目前采用双倍伏美替尼方案,但已连续4个月CEA指标在6.0ng/ml左右波动,影像学(CT+核磁)均无新发转移,2025年 3月20日,最新的肿标结果CEA已降至3.9ng/ml。 3、联合化疗的时机如何抉择? 4、确诊时PD-L1表达75%,针对EGFR 20插入突变,后续建议进行免疫治疗吗?建议哪种免疫药物? 5、后续当影像学观测到转移灶,或连续几个月CEA上涨且涨幅大于20%,出现缓慢耐药趋势,同时无法进行组织活检和血液基因检测(或再次基因检测并没有检测出传统耐药突变,无法联靶用药),此时,应优先采取以下哪种方案? 1)双倍伏美替尼升至3倍 2)双倍伏美替尼+化疗(节拍化疗or低剂量化疗or单培美) 3)换舒沃替尼或CLN-081 4)其他(埃万妥单抗or依沃西单抗or信迪利单抗orADC卢康沙妥珠单抗,Dato-Dxd)等 5)寡转移局部治疗(如脑转、骨转放疗) 能否综合药物有效率、毒副作用、各方案的耐药机制,给出上述方案最合理的先后顺序? 6、未来如果所有方案全部耐药后,还有什么最前沿的新方案?

刘志东教授 这位原发肺腺癌四期患者治疗周期长,以靶向治疗为主。目前存在三方面信息不完备:一是缺少治疗前的原始术前CT影像资料;二是淋巴结采样后的转移状态未知;三是虽对胸膜结节实施电灼烧和灌注化疗,但仅对原发灶做了病理检查,胸膜结节未进行病理分析。

侯代伦教授 病例描述存在三大问题:一是术前提及叶间胸膜结节,后续判定其转移却未做病理检查,判定依据不明;二是术中对叶间胸膜结节采取电灼烧处理存疑;三是术后仅有胸部CT复查资料,缺少颅脑CT和核磁等其他部位检查。此外,叶间胸部淋巴结位置关键,虽目前增大至5毫米并不算大,但判定是否转移需明确其病理情况。

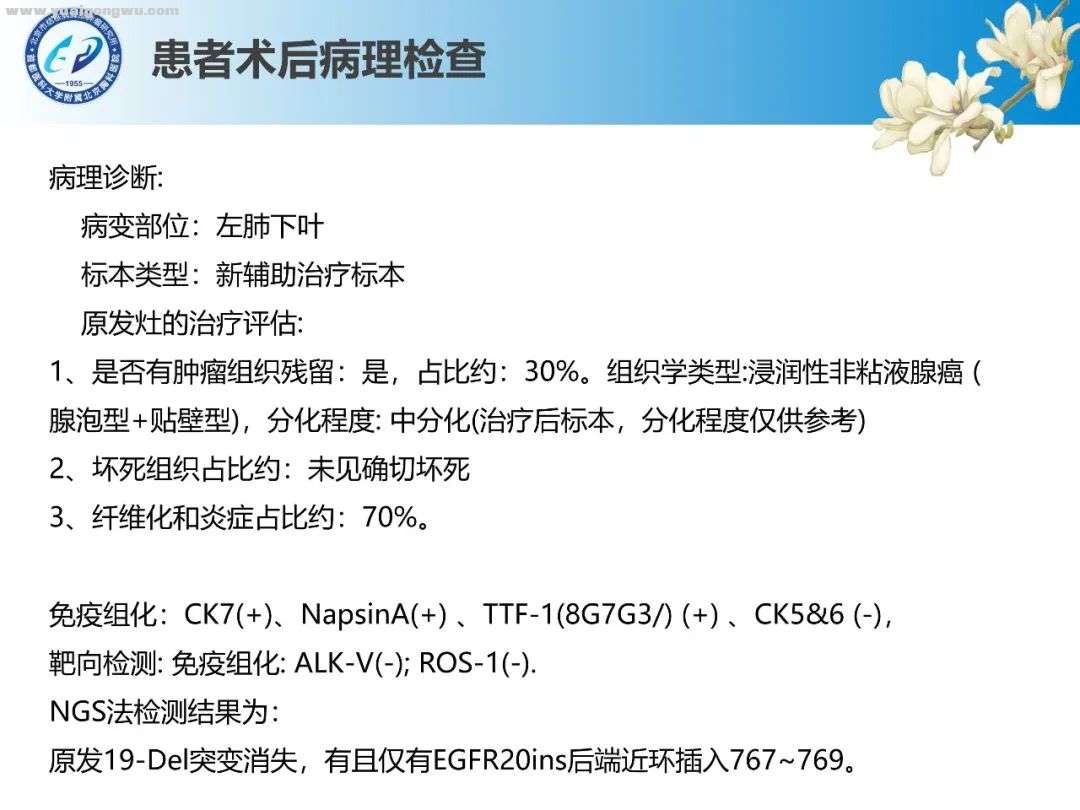

穆晶教授 患者资料包含两次病理诊断:2023年7月31日通过气管镜活检,从组织形态学到免疫组化均确诊肺腺癌,还进行了PD-L1中SP263的TPS评估。同期患者出现左侧胸水,胸水中检测到异形细胞,或因此被当地医院判断存在胸膜转移(当时未做胸膜活检)。

患者经一年靶向治疗效果显著,2024年9月新辅助治疗后行左肺下叶楔形切除术,紧邻胸膜的病灶最大径0.8厘米。对该结节分析,形态学和免疫组化支持肺腺癌诊断,手术标本评估显示残存肿瘤细胞占比30%,70%为间质且无坏死。

患者基因检测显示EGFR突变类型变化较大,可能原因如下:一是患者或存在多个病灶,首次气管镜活检标本靠近中央型病灶,手术切除标本紧邻胸膜,若二者非同一病灶,多原发肿瘤导致不同突变位点的情况并不少见;二是若两个标本来自同一病灶,可能活检标本无法反映病变全貌,原本的19外显子优势突变细胞经药物治疗被大量消灭,使携带20外显子插入突变的少量肿瘤细胞凸显。

张旭教授 患者治疗方案积极,靶向新辅助治疗时间长且效果良好,配合完成彻底手术切除,目前体内无明显残存病灶,可放疗的淋巴结清扫情况理想。

在讨论问题中患者咨询放疗问题,虽目前无寡转移,但鉴于寡转移局部治疗的重要性,后续治疗仍需做好预防。后续无论靶向或其他内科治疗,均以药物治疗为主,同时需定期进行脑核磁、骨扫描、腹部 B 超及胸部CT检查,重点警惕脑转移和骨转移,观察肝脏、肾上腺状况及肺内异常。此外,要结合患者自身症状综合判断,家属需关注其身体状况,若早期发现寡转移,建议积极进行局部放疗。但就当前情况,该患者暂无明显放疗指征。

胡瑛教授 从治疗情况看,该患者临床状况良好,是较为成功的病例。目前患者最显著变化是驱动基因从19外显子缺失突变为20外显子插入,原因可能是肿瘤组织异质性,疾病初期已存在但经靶向治疗后成为主要形式,不过更主要原因是靶向治疗耐药导致突变。

患者已接受手术并进行双倍剂量辅助治疗,病情稳定,现有治疗方案可继续。若后续出现病情进展,局部进展可在维持现有方案基础上增加局部治疗;全身性进展则考虑按20外显子插入突变治疗方案处理,如原发性20外显子插入突变的一线埃万妥单抗联合化疗、二线化疗后舒沃替尼靶向治疗等,继发性突变治疗策略多借鉴原发性方案,但二者治疗效果差异暂无充足临床数据。此外,靶向治疗耐药后还推荐免疫治疗联合化疗及抗血管生成治疗的四药联合方案,或双抗类药物、ADC药物治疗等,后续治疗选择较多。

建议患者安心接受当前治疗,定期全面评估病情,一旦出现局部异常及时增加局部治疗,全身进展则可考虑靶向治疗、免疫联合抗血管治疗或四药联合治疗等方案。

林根教授 该患者经靶向治疗后病情控制良好,接受姑息性手术切除,目前体内无可见病灶。其显著特点是EGFR基因从19外显子缺失突变为20外显子插入,原因或为肿瘤异质性(原存不同突变类型,敏感细胞被药物杀灭后不敏感细胞显现增殖),也可能源于不同病灶。

目前关键在于选择EGFR 20外显子插入突变的治疗方案,主要有三类:

靶向治疗:舒沃替尼循证医学证据充分;CLN-081处于临床研究阶段尚未上市;伏美替尼双倍或三倍剂量小样本研究显示对该突变有一定疗效。

埃万妥单抗联合治疗:如联合三代 EGFR-TKI,或联合化疗。

化疗联合免疫治疗:可根据情况加减抗血管生成治疗。

治疗方案选择需权衡疗效与副作用。患者现服用双倍剂量伏美替尼,肿瘤标志物控制良好,建议继续定期复查并维持当前剂量。若后续出现耐药,再考虑其他治疗。若对多种治疗方案均耐药,建议参加临床试验,因现有有效方案多涵盖其中;届时还可制定个性化治疗方案并参与试验。

病例二讨论

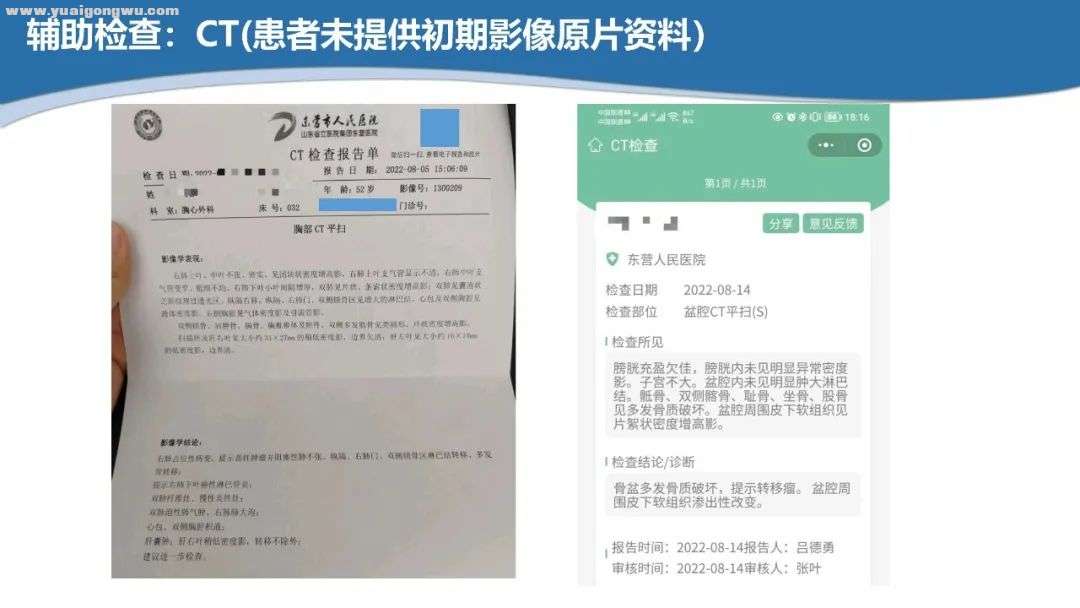

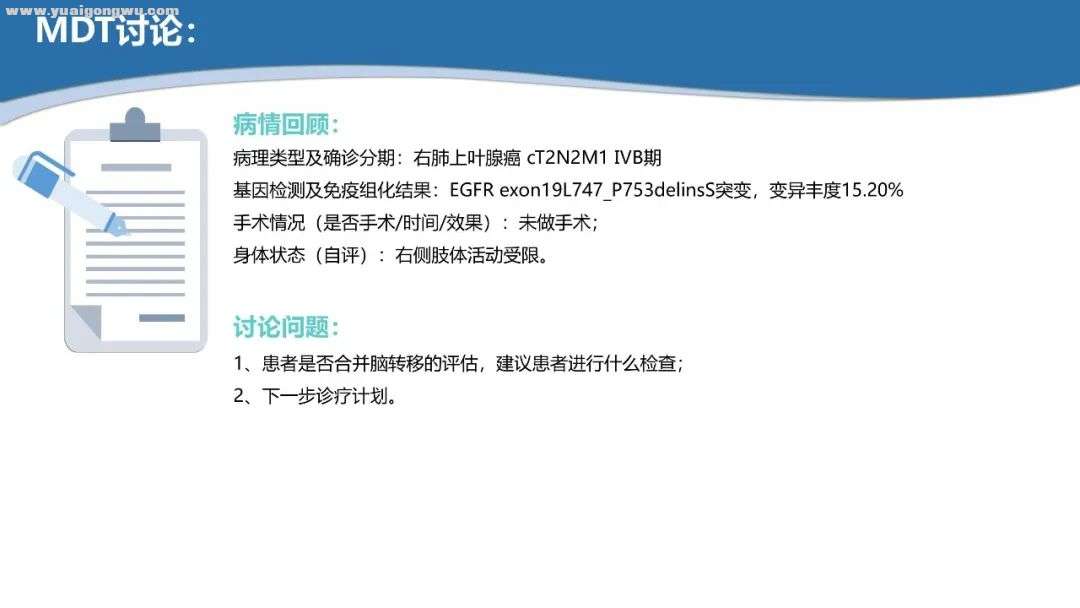

主要讨论问题: 1、患者是否合并脑转移的评估,建议患者进行什么检查? 2、下一步诊疗计划?

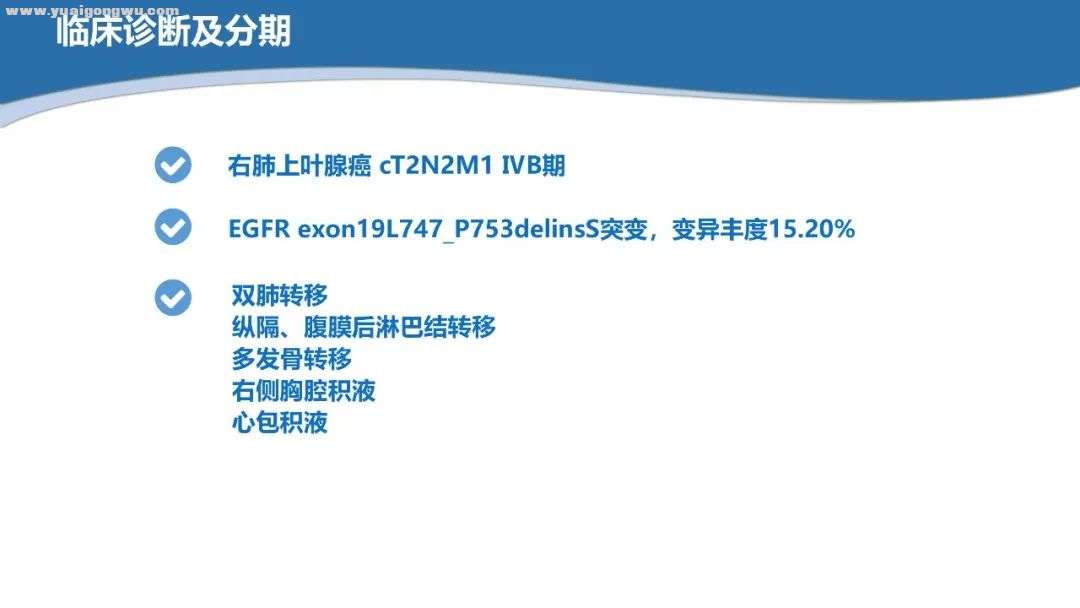

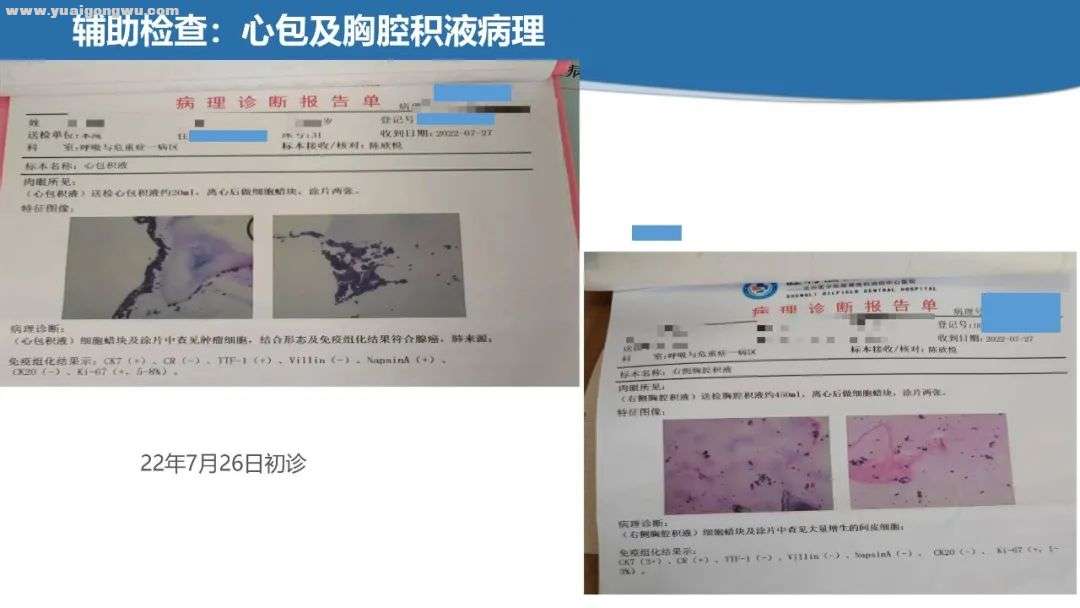

穆晶教授 患者有两份病理报告:一份显示心包积液中检测到肿瘤细胞,经免疫组化标记其来源于肺部;另一份检查右侧胸腔积液,其中可见间皮细胞,免疫组化证实为间皮来源,因胸腔积液中存在间皮细胞属正常,未明确腺癌转移。

影像检查提示双侧胸腔积液,结合病理评估,推测患者间皮细胞增生和胸腔积液可能与心包积液导致的心功能不全有关,因胸腔积液未明确肿瘤。

除两份病理报告,鉴于患者想明确脑转移情况,且已出现肢体症状、影像学有改变,日常中类似患者常送检脑脊液做细胞学病理评估脑转移。故建议该患者进行腰穿,抽取几毫升脑脊液制作细胞学涂片,或可初步评估是否脑转移。

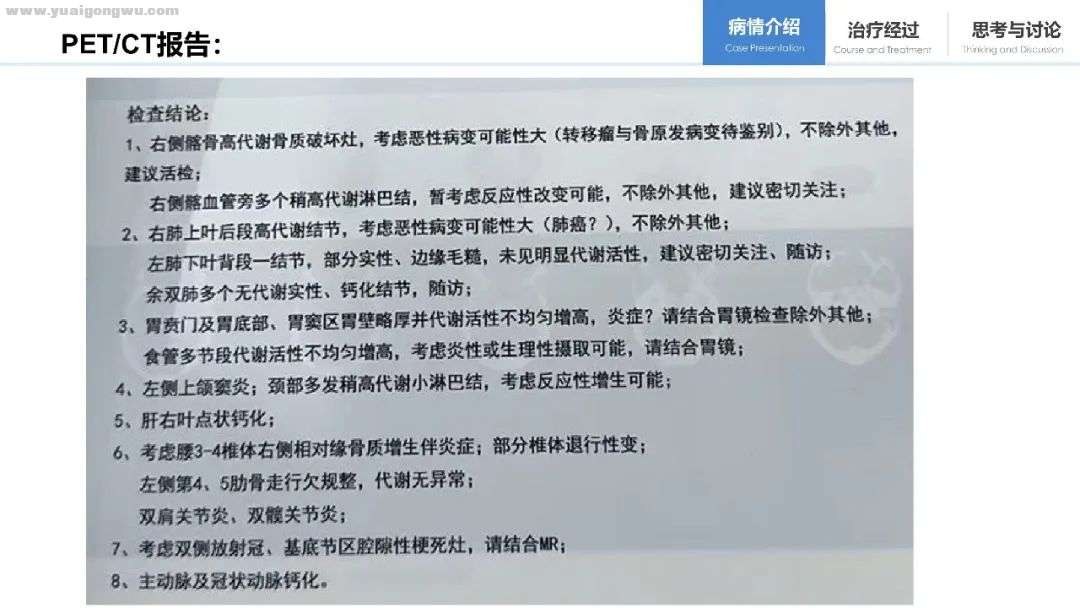

侯代伦教授 胸部CT两次检查结果变化不大,2024年11月至2025年3月胸腔积液量略有增加。虽肺内病灶是通过电脑传输影像查看,并非完全数字化影像,但更值得关注的是脑部磁共振变化。目前影像显示,患者左侧基底节区病灶较前增大,2025年3月15日与 2024年8月20日相比,病灶增大,增强扫描有血供且略增强,FLAIR成像呈高信号,范围也增大,由此判定颅内病变进展。

结合临床症状,患者存在肢体症状,通过神经科查体判断其变化对病情评估至关重要。影像显示病灶加重,患者肢体症状很可能也有所加重,这也是患者求医原因之一。

对于确诊肺癌患者,颅内病灶增大且增强核磁显示有血供是病情评估关键。还可借助功能磁共振成像(fMRI)、弥散张量成像(DTI)等先进检查了解脑功能改变。

在检查方式选择上,最无创的是功能磁共振检查,其次为脑脊液检查,最后是脑部穿刺检查。患者家属或更倾向穿刺活检,但患者病灶位于左侧基底节区深处,已影响肢体症状,脑部深部穿刺活检需谨慎。建议先做脑脊液细胞学检查,通过寻找脱落细胞并进行二代测序(NGS)等,获取中枢神经系统转移证据,再考虑后续检查 ,临床监测可按此顺序推进。

刘志东教授 患者病灶位置深,是否脑转移是决定后续治疗方案(如立体定向放疗)的关键。对于基底节区病灶,首选腰穿检查,从细胞学和分子病理二代测序(NGS)角度,或有助于确诊脑转移。腰穿虽为有创检查,但操作相对简单、创伤较小,应劝说患者接受。在影像检查无法确诊时,为明确脑转移需采用有创手段。鉴于患者病情已影响肢体功能,若不及时治疗,生活质量和身体状况评分可能降低。此外,患者淋巴结转移情况已明确,无需再行活检确定病理。

张旭教授 患者颅内存在病灶,伴有右侧肢体活动不利,需观察病灶增大与症状加重是否同步。神经内科会诊考虑该病灶为转移灶。

穿刺活检是确诊金标准,开颅手术切除病灶也可获取病理,为后续全身治疗提供依据,但两者均为有创操作,风险较高。若患者拒绝,建议完善各项检查,听取多学科意见,当多科室综合判断为转移时,误诊可能性低。

治疗方案方面,放疗应作为首选,因病灶体积小,伽马刀、直线加速器立体定向外科(SRS)治疗或射波刀治疗等均适用,且脑转移已影响肢体功能,需积极治疗。

此外,患者存在骨转移,前期已使用唑来膦酸和地舒单抗等药物,若骨痛尤其是承重骨部位疼痛仍存,建议放疗骨转移灶。胸部病灶因胸腔和心包积液隐匿,放疗困难,患者为四期肺癌,以全身治疗为主,局部病灶进展时再行局部治疗。

总体以全身治疗为核心,优先开展脑转移放疗;全身治疗间隙,若承重骨疼痛,进行骨转移灶放疗;胸部放疗则视病情发展决定介入时机。

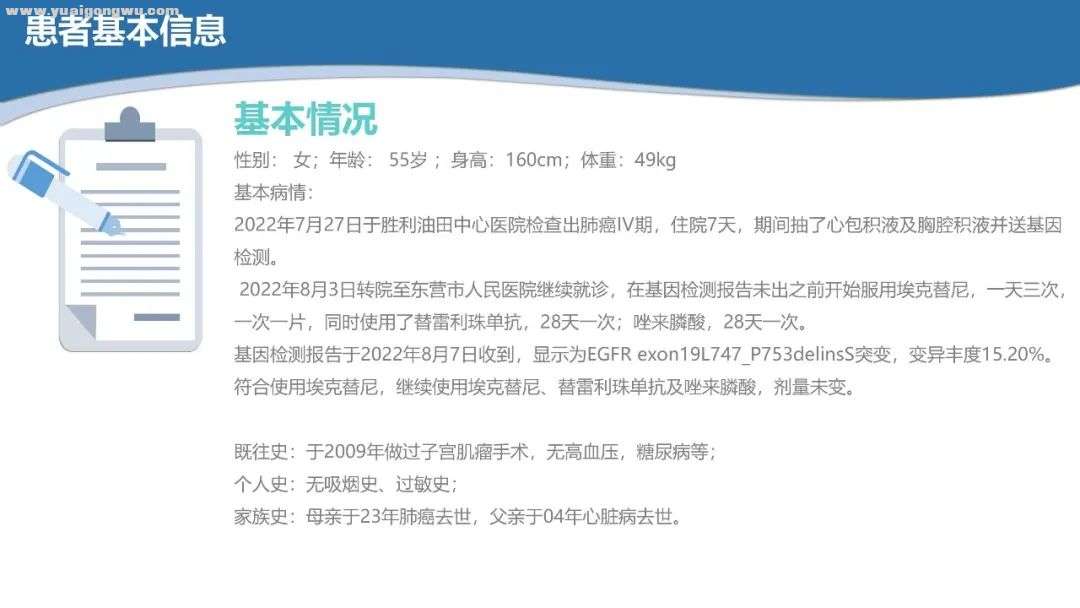

胡瑛教授 从肿瘤内科视角,患者2022年7月开始初始治疗,在未获取基因检测结果时,便采用埃克替尼联合替雷利珠单抗、双磷酸盐治疗。后续基因检测证实存在基因突变,遂持续靶向联合免疫及骨改良药物治疗。

截至 2025 年,治疗已近两年半,期间患者是否再次进行基因检测尚不明确,建议条件允许时务必再次检测。2025年3月CT显示心包积液量增加,需持续监测心包及右侧胸腔积液情况,必要时再次送检积液样本进行基因检测。

脑核磁方面,现有2024年8月和2025年3月的检查结果,但2024年8月前的情况未知,尤其2022年确诊时脑部是否存在病灶未体现,需进一步了解此前检查资料辅助病情判断。目前虽不能排除脑转移瘤可能,但也无法排除其他脑部疾病,综合分析历史影像对准确判断病情意义重大。

腰穿检查对患者至关重要。鉴于患者55岁较年轻,若全身状况允许,应再次送检心包积液进行病理和基因检测;同时邀请神经外科专家会诊脑部病灶,评估穿刺获取病理样本的可行性。因病理检查是诊断金标准,且脑转移瘤与肺部病灶的基因检测结果可能不同,获取病理及基因检测结果,对制定后续治疗方案至关重要。

综上,肿瘤内科治疗思路首选基因检测和再次获取病理样本,再依结果合理调整治疗方案。

林根教授 从内科专业判断,患者很可能对三代药物产生耐药,目前反复出现心包积液且已确诊脑转移,病情处于进展状态。

基于此,有两件关键事项建议患者重视:一是进行全面基因检测。三代药物耐药后,需分别对心包积液和脑脊液进行基因检测,二者不可相互替代。心包积液基因检测可探究积液反复的耐药原因,脑脊液基因检测则用于明确脑转移灶耐药基因,全面检测有助于精准调整全身治疗方案。

二是尽早开展局部治疗。针对心包积液,应采取局部处理措施控制积液量,避免出现心包填塞引发心力衰竭,影响生活质量;对于脑转移灶,越早治疗,患者肢体功能恢复的可能性越大,建议尽快通过局部放疗等手段处理,不宜继续拖延。

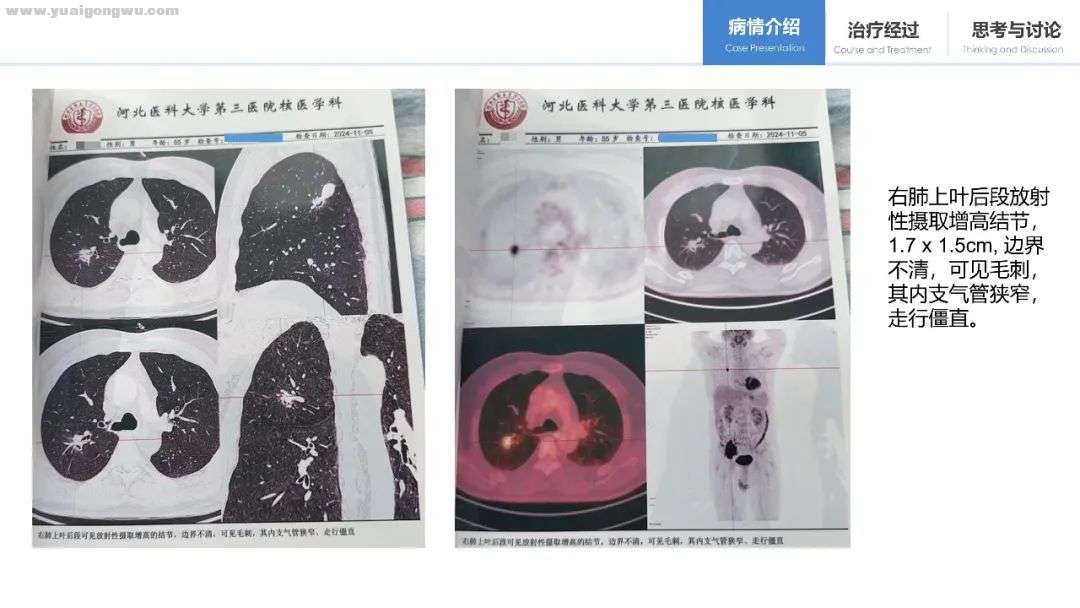

病例三讨论

主要讨论问题: 1、后续是继续观察还是怎么样,咱们MDT判断性质怎么样? 2、后续治疗如何考虑?是否是寡转移? 3、能否判断可以采取根治性手术的方式来治疗,获益和风险分别如何判断? 4、如果不能手术,采取消融还是射波刀更好?

侯代伦教授 影像显示病灶形态复杂,由带空泡、毛刺部分和实性部分构成,呈分叶状,矢状位和冠状位重建图像形态表现不同。纺锤样实性成分边界较光滑,带空泡部分有毛刺和分叶。基于此形态,考虑患者可能有肺结核基础,病灶或为早期结核肉芽肿合并肺癌,此类现象在研究中常见,部分瘢痕癌由炎性恶变形成。

影像学上,病灶外周带空泡的实性成分代谢活跃、核医学摄取呈亮区,另一部分实性成分无明显核医学摄取。因此推测患者或在肉芽肿基础上发生癌变。

经规范化疗和靶向治疗后,2024年11月至2025年3月25日,病灶明显缩小。但现有影像资料不完整,且为穿刺图像。观察发现,病灶后方靠近胸膜处有病变增大,四个定位点最终到达左前胸壁胸膜,此处病变宽基底与胸膜相连,不符合转移病灶影像特征。推测可能是真菌感染(如隐球菌感染,其典型表现为宽基底贴胸膜),也可能因患者免疫力低下,结核杆菌活跃形成胸膜肉芽肿病变。

此次穿刺活检结果为纤维组织,无肉芽肿典型特征。鉴于对病灶分子学行为存疑,需进一步进行病理学和分子病理学检查,明确病灶是否为真菌、结核等感染性肉芽肿,而非单纯转移病灶,以指导后续治疗。

若为良性病灶,可根据病因采取抗炎或抗结核等治疗;若为恶性,可考虑消融、射波刀等手段。具体治疗方案还需请教林根、胡瑛、刘志东等临床专家进一步解读和制定。

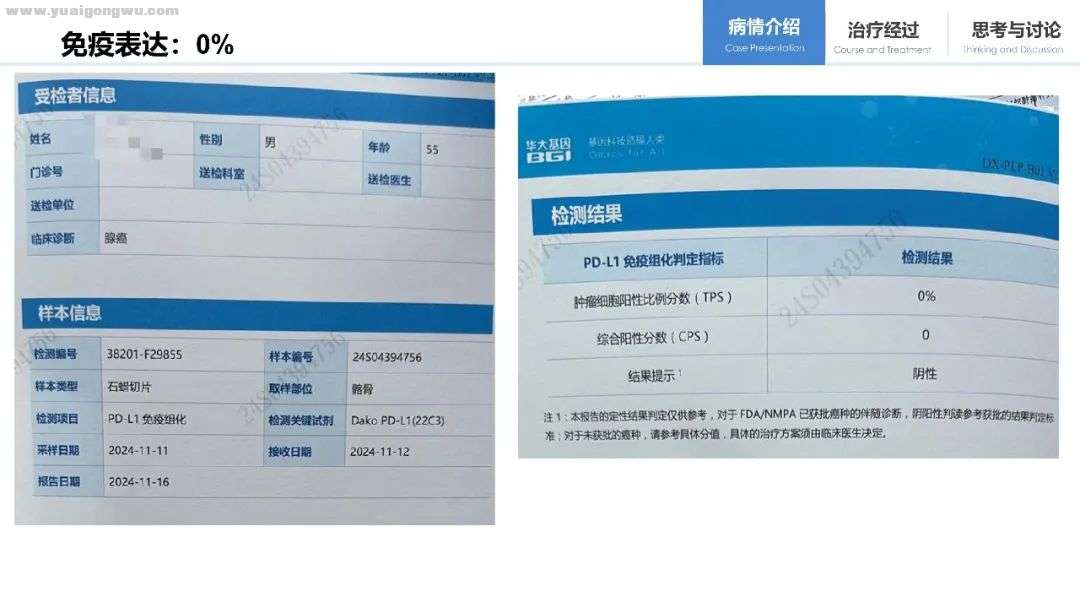

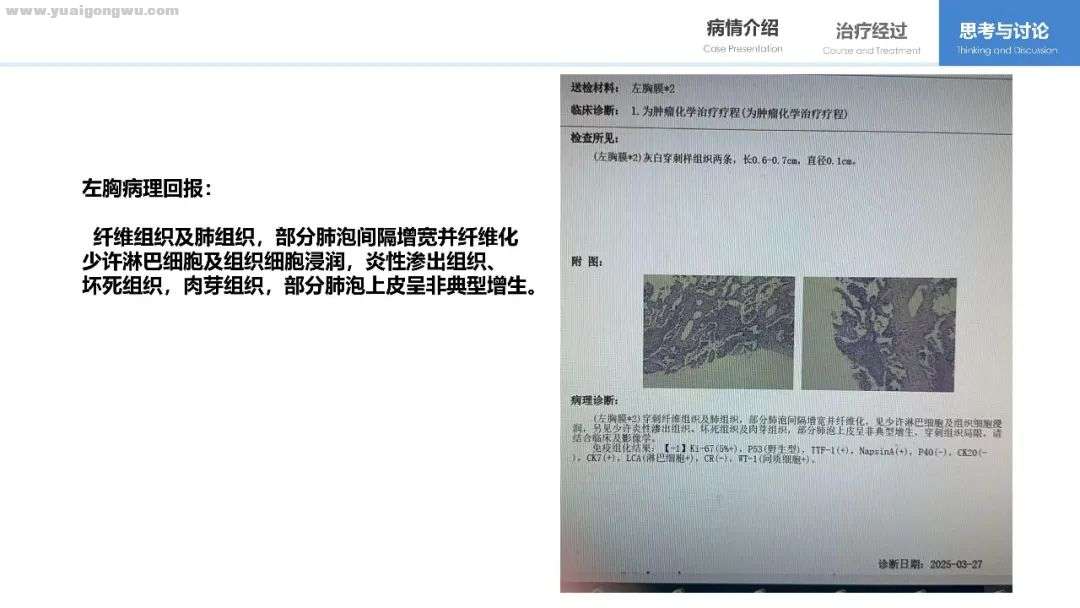

穆晶教授 患者初始诊断报告通过髂骨转移灶明确病变,并经免疫组化标记确定病变源自肺部。免疫组化全面排查了前列腺、消化系统、肾脏等男性常见潜在原发部位。

令人意外的是,近期收到患者家属提供的新增病变病理结果。在患者原发灶显著缩小、髂骨转移灶有效控制的情况下,新病灶的出现令人疑惑。结合患者结核病史,目前存在两种可能:新肿瘤或因免疫状态改变导致的结核复发。

影像解读显示,胸膜病变优先考虑炎症,尤其是隐球菌感染可能。但现有病理报告将其诊断为非特异性炎症,属于描述性诊断,因未呈现特异性病理改变,仅显示纤维组织增生,伴淋巴细胞、组织细胞等慢性炎症细胞浸润、炎性渗出,以及少量坏死和肉芽组织。

目前尚不确定该病理表现中是否存在特殊病原体,如侯主任推测的真菌等。不过基本可排除肿瘤,因报告中的肺泡上皮增生也可由炎症刺激引发。此次穿刺活检仅得出描述性结论,未能明确特异性疾病。

若想明确坏死组织中是否存在特殊病菌,建议进行特殊染色检查。作为病理诊断常用技术,当地医疗机构即可开展。该检查有助于鉴别结核、真菌感染等特殊感染情况。虽然结核和真菌感染多会出现肉芽肿性病变,而本次穿刺标本未观察到这一特征,但对坏死组织的深入检查仍有必要,或能为明确病因提供更多线索。

刘志东教授 患者因髂骨病变确诊原发性肺癌,经1周期含铂两药化疗及3周期联合免疫治疗后,肺部主病灶显著缓解,且淋巴结在影像代谢评估中始终呈N0状态。目前,患者仅有单一骨转移病灶,且控制良好,骨转移灶已从形态不规则的实性软组织结节,缓解为仅残留纤维组织轮廓。

针对该患者单一骨转移的情况,其肺部原发病灶可考虑进行非根治性切除。结合患者肺功能、年龄及心肺功能,可选择右肺上叶后段切除或右肺上叶切除(切除右肺3个肺段,约占右肺3/10),同时清扫淋巴结以实现精准分析。胸部处理后,后续治疗重点将转向髂骨转移灶。若放疗能有效控制髂骨转移灶,从生存及生活质量改善角度,手术可作为积极治疗方案。

张旭教授 若患者骨转移灶控制良好,手术可作为备选方案。但该55岁男性患者已判定为四期,是否手术需综合评估手术获益、风险及患者和家属的接受程度后再做决定。

尽管患者被判定为四期,实际仅累及原发灶和骨转移两个部位。经四个周期内科治疗,病情好转,左上肺新出现的软组织基本排除恶性病变。针对患者单一骨转移的寡转移情况,可进行局部放疗。个人认为放疗剂量30Gy不足,40Gy可作参考,若条件和风险允许,更倾向50Gy,以追求治疗彻底性,助力患者长期生存。

肺部病灶可选择手术切除并清扫淋巴结,或观察等待。前期肺部治疗效果良好,若选择观察,后期病灶局部进展时,可考虑局部放疗或射波刀治疗。

治疗方式需结合当地医疗资源。直线加速器功能全面,可满足多种治疗需求;若有托姆刀设备,托姆刀和直线加速器均可用于部分特殊骨转移灶治疗(骨转移一般不用射波刀)。肺部病灶若观察后进展,射波刀对较小病灶或有更好效果,直线加速器也能满足需求。

胡瑛教授 结合病理结果,可确定左肺病灶暂非转移灶。对比2025年3月与2024年11月CT影像,左肺小斑片状影增多。结合肺穿刺情况,左肺病灶需重点考虑三方面:患者有陈旧性结核病史,存在结核复发可能;需排查是否合并其他特殊菌感染,尤其是真菌感染;虽可能性较小,但因患者接受免疫治疗,不能排除免疫相关肺炎。因此,判断左肺病灶为良性,致病原因由上述三点构成。

从整体病情看,患者处于寡转移状态,仅髂骨一处局部转移。按治疗原则,在对髂骨进行局部放疗的同时,具备手术条件,且经四个周期治疗后,不排除存在手术指征。

不过,判断患者是否适合手术需全面全身评估,PET-CT检查和脑增强核磁共振不可或缺,以此准确掌握患者全身状况。同时,要谨慎甄别左肺病变性质,明确是感染性问题还是免疫相关肺炎。

综上,只有完成全面全身评估,才能确定为患者实施手术治疗,或继续当前治疗方案。

林根教授 大家对该病例分析透彻。患者经四个周期治疗出现新病变,穿刺显示主要为炎症改变,这在免疫治疗中常见,个人倾向于认为是假性进展,可能由潜伏结核复发或其他感染引起。可将穿刺标本送病原学二代测序(NGS)检测,判断是否有结核杆菌或其他病菌感染。其他病灶控制良好时新部位出现病变,常称假性进展。

该患者属寡转移状态,治疗原则是全身治疗效果好的基础上积极局部处理,具体手段和目的依寡转移程度而定,如原发病灶和骨转移灶有根治可能,应采取根治手段。如胡瑛主任所言,PET-CT、脑部及骨盆磁共振检查很必要,可了解骨转移灶是否侵犯周围软组织(目前 PET-CT显示骨转移范围大)。若已侵犯,常规手段难根治,放疗更合适;若有根治可能,肺部病变可手术切除或消融,骨病变甚至可考虑骨盆置换(需多学科协作)。

回顾性研究数据显示,不同部位寡转移治疗效果有差异,肾上腺转移优于脑转移,脑转移优于骨转移,原因尚不明确。未来选择局部处理手段时,肺部病变相对易处理,重点是评估骨病变能否根治及根治手段的风险和获益。

总之,该患者需全身治疗与局部控制结合,才更可能有效控制病情。

结束语

病例讨论结束后,林根教授总结道:感谢各位专家和线上观众们的积极参与,在大家的全程陪伴下,首次“肺常守护,北京胸科医院MDT云端护航行动”得以完整、高效地完成。在直播中,众多患者及家属踊跃提问,更有部分人员在线提交了MDT申请。目前,北京胸科医院肿瘤中心的所有住院患者均会接受MDT诊疗,在每周三下午,MDT团队都会开展诊疗工作。患者如有需要,可直接挂号参与即可。医院将遵循多学科诊疗原则,致力于为患者健康提供有力保障。

首都医科大学附属北京胸科医院 患者门诊申请肿瘤多学科诊疗(MDT)流程

1 服务对象 自愿申请或门诊出诊医生认为有必要行肿瘤多学科诊疗的患者。 2 服务时间 每周三下午15时至16时 3 服务收费 依据当日肿瘤MDT排班医生级别收费 4 服务要求 由当日肿瘤MDT主席给予患者及家属诊疗结论。

具体执行流程

1 患者于当日上午肿瘤门诊就诊(各级别均可,建议挂肿瘤科普通号即可) 2 由出诊医师审核患者携带资料是否完整,是否可供MDT专家进行讨论研判。资料不完整者予以告知患者待资料完善后再行就诊。 3 资料完整、需求合理的患者可由出诊医生协助患者完成当日MDT专家号预约(依据当日我院MDT排班专家职称予以挂号)。 4 患者缴费挂号后请出诊医师书写MDT会诊申请单,让患者或者家属于下午会诊时交给当日MDT秘书。 5 告知患者当日下午14时于我院手术室二楼家属等候区等待,将完整资料和会诊单交给当日MDT秘书。 6 经MDT讨论后由MDT秘书将结论书写于会诊单上并由当日MDT主席向患者或其家属解释诊疗结论。

|